広がるHUB’sの活動

私たちは、4つの活動方針のもと、様々な取り組みを生み出してきました。

ここでは、その一例をご紹介します。

六次産業化/耕作放棄地(中山間)

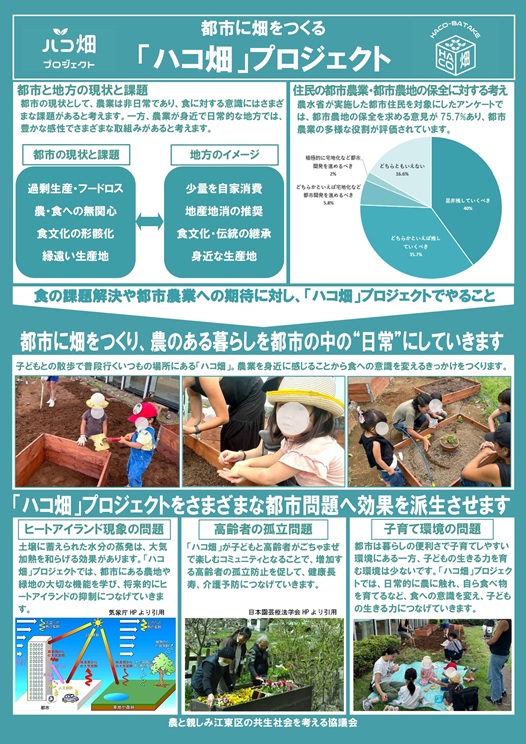

都市農業(都心)/農のある暮らし

栗東529(こんにゃく)プロジェクトPRパネル

ハコ畑プロジェクトPRパネル

ハコ畑プロジェクトPRパネル

空き家/地域再生(中山間)

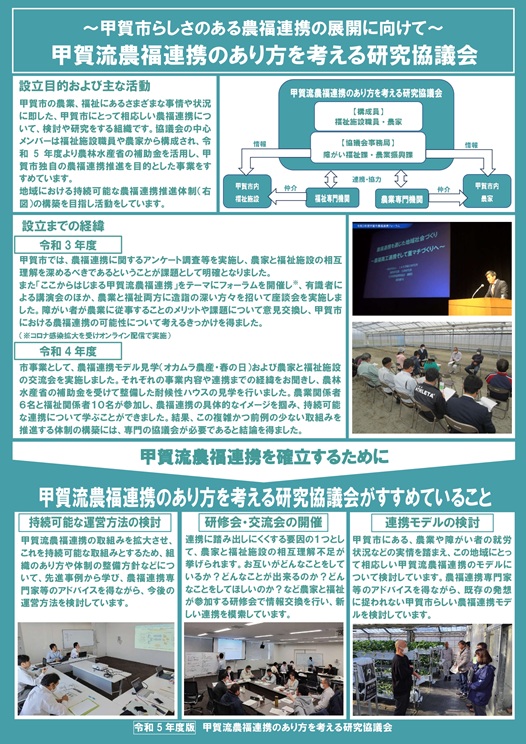

地域協議会/独創的農福連携

甲賀流農福連携プロジェクトPRパネル

甲賀流農福連携プロジェクトPRパネル

都市農業(地方都市)/農のある暮らし

地域資源/地域再生(中山間)